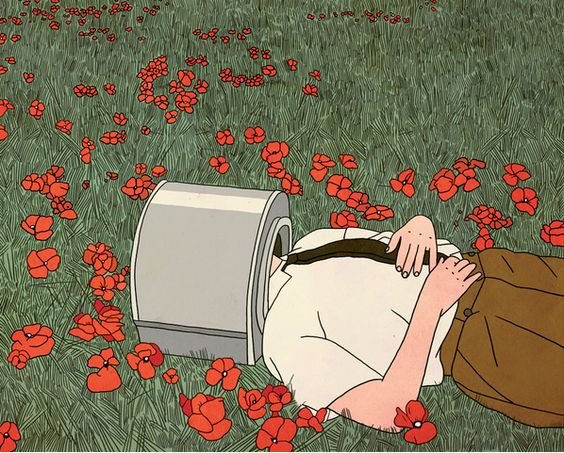

(Ilustración realizada por Harumi Hironaka)

Sucede que un día tuve veintitrés y me encontraba divagando en la mirada perdida, que tenía sabor a vino y a bilis. Lo que había descubierto en el llanto de recién nacida adquiría un gusto parecido: agridulce.

Me mecía de izquierda a derecha, abrazada a un jean tiro alto mientras la cerámica fría y gris evocaba la redención a una culpa incierta y necia: movida por consignas dulces, escupidas en aura de pasado. Y la palabra “puta”, las marcas sobre el mentón, los ojos opacos y el forcejeo mudo se mezclaban en palabritas elaboradas en flores de papel periódico. El monstruo a contraluz me observaba escueto desde las rendijas claras fuera de la puerta del baño, había permanecido cerca-más cerca de lo que las promesas edulcoradas me permitieron tener en cuenta-durante nueve años.

Ah, es cierto, en nombre del amor “todo se puede”, la lealtad es estandarte de lo absoluto y las necesidades afectivas y egoístas adquieren consistencia dogmática. Ciega y estúpida la pretensión de excluir la duda, el error y el fracaso de tremenda intención-pleitesía-anhelo. Día a día, segundo a segundo había encontrado formas de morir y él-el monstruo-maneras de matarme.

Esa noche, en la botella vacía, con los labios desollados y los sollozos ahogados en nausea me di cuenta de que tenía veintitrés solo porque mis pupilas almendradas habían quemado la sombra de una niña de cerquillo irregular, soledad anunciada y cuerpo moreteado, que tenía tan solo cuatro.

Admito, probablemente, aquel enero once, su espíritu reposaba roto, pero la rabia le ardía en la boca y la determinación en las palmas abiertas:

Se acabó, para siempre, punto final.